|

Since 2013.2.1

|

Astrophotographer

|

『宇宙を撮る』へようこそ

このページは筆者が撮影した天体写真ギャラリーです。

体調不良により遠征撮影は休止中、自宅撮影をメインとしています。 |

新作履歴

2024-4-28 紫金山 - アトラス彗星 (C/2023 A3) 4/28 撮影

2024-4-26 オルバース彗星 (13P) 4/25 撮影

2024-4-25 武甲山に沈みゆく太陽 4/25 撮影

2024-4-20 シリウスAと伴星B 4/19 撮影

2024-4-18 月齢 7.8 4/16 撮影

2024-4-17 ポンス・ブルックス彗星 (12P) 4/16 撮影

2024-4-16 紫金山 - アトラス彗星 (C/2023 A3) 4/16 撮影

2024-4-11 紫金山 - アトラス彗星 (C/2023 A3) 4/10 撮影

2024-4-8 ポンス・ブルックス彗星 (12P) 4/7 撮影

2024-4-5 Abell33 2023/12/21~2024/4/1 撮影

2024-4-3 オルバース彗星 (13P) 4/1 撮影

2024-4-2 ポンス・ブルックス彗星 (12P) 4/1 撮影

2024-4-1 てんびん座42番星 星食出現 3/30 撮影

2024-3-31 オルバース彗星 (13P) 3/29 撮影

2024-3-30 ポンス・ブルックス彗星 (12P) 3/29 撮影

2024-3-24 ポンス・ブルックス彗星 (12P) 3/23 撮影

2024-3-23 ポンス・ブルックス彗星 (12P) 3/22 撮影

2024-3-22 ポンス・ブルックス彗星 (12P) 3/21 撮影

2024-3-20 NGC2997 2023/12/18~2024/3/10 撮影

2024-3-19 ポンス・ブルックス彗星 (12P) 3/18 撮影

2024-3-17 ポンス・ブルックス彗星 (12P) 3/16 撮影

2024-3-16 ポンス・ブルックス彗星 (12P) 3/15 撮影

2024-3-15 ポンス・ブルックス彗星 (12P) 3/14 撮影

2024-3-14 NGC2207, IC2163 1/30~3/10 撮影

2024-3-13 紫金山 - アトラス彗星 (C/2023 A3) 3/11 撮影

2024-3-12 ポンス・ブルックス彗星 (12P) 3/10 撮影

2024-3-11 紫金山第1彗星 (62P) 3/10 撮影

2024-3-10 ポンス・ブルックス彗星 (12P) 3/9 撮影

2024-3-9 紫金山 - アトラス彗星 (C/2023 A3) 3/9 撮影

2024-3-8 ポンス・ブルックス彗星 (12P) 3/4 撮影

2024-3-7 紫金山第1彗星 (62P) 3/4 撮影

2024-3-6 串田彗星 (144P) 3/3 撮影

2024-3-5 ポンス・ブルックス彗星 (12P) 3/3 撮影

2024-3-3 紫金山第1彗星 (62P) 3/3 撮影

2024-2-29 ポンス・ブルックス彗星 (12P) 2/28 撮影

2024-1-21 NGC2467 2023/12/21~2024/1/16 撮影

2022-11-26 皆既月食と地球の影 11/8 撮影

2022-11-15 皆既月食と天王星食 11/8 撮影

2022-11-13 皆既月食 (経過) 11/8 撮影

2022-11-9 皆既月食 (食最大) 11/8 撮影 |  |

2024/4/28 紫金山 - アトラス彗星 (C/2023 A3)

おとめ座を西微北へ移動する紫金山 - アトラス彗星。 ダストテイルは東へ弓状に伸びている。

順調に明るくなっているが彗星特有の青緑色はなく些か懸念する。

夜半から雲が切れたが霧が発生し透明度はよくない。

彗星のモーションが速く恒星光軌は長くなるがコマ数を稼ぎ空況の悪さをカバー。 |  |

2024/4/25 オルバース彗星 (13P)

おうし座を北東微東へ移動するオルバース彗星。

コマは少し大きく明るくなってきたが尾は強調しても認められない。

イメージほど明るくなっていない印象、大気減光によるところが主因と思われるが・・・?

雲が邪魔をし撮影は超低空になってしまった。 |  |

2024/4/25 武甲山に沈みゆく太陽

埼玉秩父の名峰 『武甲山』 へ沈みゆく太陽。

珍しく地平付近に雲はなく撮影できた。

2年前も同時期に撮影したが透明度が悪く酷い画像だったが今回は低空にしては良好。

その分、太陽は露光オーバーになった。 |  |

2024/4/19 シリウスAと伴星B

やや季節外れになったが今年撮ってなかったので撮影。

2022年を境に伴星は再びシリウスAへ接近する。

現在離角は 11.2" あり、まだ観測しやすい。

当宵は黄砂で空は燻み煤け+強風+悪シーイングで酷い星像になってしまった。

モニターでシリウスBは全く認識できず。

当宵は12Pを撮る予定だったが黄砂、強風、西天に雲があり断念、急遽シリウスに切り替えた。 |  |

2024/4/16 月齢 7.8

上弦過ぎの月。

月面Xは形が崩れているがVは保っている。

薄雲が断続的に流れる中、メンテがてらクラシックな鏡筒で撮ってみた。

長玉主流時代、短焦点鏡を 3枚玉でセミアポ化し色収差を軽減した。

色収差は残存するが F15アクロといい勝負? |  |

2024/4/16 ポンス・ブルックス彗星 (12P)

おひつじ座を南東微東へ移動するポンス・ブルックス彗星。

イオンテイルは東北東へ、ダストテイルは北東へ伸びている。

4/3のアウトバーストの痕跡は見受けられず若干減光している?

高度 9゚ から撮影、超低空で写りは???だが奇跡的に彗星周辺だけ雲が掛からなかった。

12Pの撮影はこれが最後であろう。 |  |

2024/4/16 紫金山 - アトラス彗星 (C/2023 A3)

おとめ座を西微北へ移動する紫金山 - アトラス彗星。 ダストテイルは東微北へ伸びている。

地心距離は 2AU、日心距離は 3AUを切った。 着実に大きく明るくなっている。

このまま順調に増光すれば近日点通過後には素晴らしい姿を魅せてくれるだろう?

月没時刻間近になり雲間に入りタイミング良く撮影できたが 20分あまりで再び雲の中へ・・・ |  |

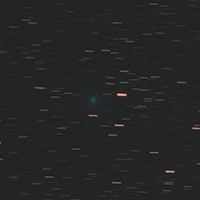

2024/4/10 紫金山 - アトラス彗星 (C/2023 A3)

おとめ座を西微北へ移動する紫金山 - アトラス彗星。 ダストテイルは東北東へ伸びている。

1ヶ月前よりコマは二回り程大きくなり顕著に明るくなった。

見掛けのモーションは 2.6倍ほどに加速している。

相変わらず人工衛星の襲撃が止まず!

1機非常に明るいのが通過し 45コマ合成してもあまり薄れず消すのに難儀した。 |  |

2024/4/7 ポンス・ブルックス彗星 (12P)

おひつじ座を南東微東へ移動するポンス・ブルックス彗星。

イオンテイルは北東へ、ダストテイルは北北東へ伸びている。

6日ぶりの撮影。 4/3にアウトバーストした由。

コマが一段と大きくなっているが空況は極めて悪くショボイ写りになってしまった。

雲が抜けず薄雲越し強行撮影。 薄雲による斑なのか怪しい偽模様?もあるような・・・ |  |

2023/12/21~2024/4/1 Abell33 うみへび座の惑星状星雲

リング南西縁の 7等星がアクセントになり〝天空のダイヤモンド〟と呼ばれている。

地球からは偶然同じ方向に見えるだけで関連性はないようだ。

シアンブルーが美しい色彩の星雲だ。

とても淡く東京都内では難物中の難物! 1コマでは強調しない限りほぼ星雲は認められない。

NGC2997と赤経がほぼ同じで平行撮影したので効率が悪くなってしまった。

S/N不足は顕著だが撮影時刻が早まり透明度の低下等で S/N向上は期待できず処理した。 |  |

2024/4/1 オルバース彗星 (13P)

おうし座を北東へ移動するオルバース彗星。

強引に処理し淡い青緑色のコマが見えてきた。

湿気と PM2.5 で透明度が悪く導入しても何処に居るのかわからず。

予測位置を中心に撮影。 星図にプロットしておいて良かった。 |  |

2024/4/1 ポンス・ブルックス彗星 (12P)

おひつじ座を南東微東へ移動するポンス・ブルックス彗星。

イオンテイルは北東へ、ダストテイルは北北東へ伸びている。

雨上がりで湿気+PM2.5 = 低空は霞み煤けた空、案の定写りは極めて悪い!

粗れて汚いが無理矢理抽出した。 |  |

2024/3/30 てんびん座42番星 星食出現

月齢 19.3 の明るい月から 5等星の出現。

暗縁出現だが輝度差で観難いと想定していたが然程でもなかった。

夜半前から霧が発生し更に黄砂の飛来で燻み煤けた酷い空だったが何とか撮れた。 |  |

2024/3/29 オルバース彗星 (13P)

おうし座を北東へ移動するオルバース彗星。 68年ぶりに回帰した。

淡いが青緑色のコマが見える。 尾はまだ見えない。

そろそろ撮れる明るさかと・・・導入時は核が朧気で想定よりやや暗いイメージ。

12Pの撮影後故、尚更暗く感じたのかもしれない。

2024.6.30 が近日点、低空で条件は良くないが、どこまで明るくなるか? |  |

2024/3/29 ポンス・ブルックス彗星 (12P)

おひつじ座を南東微東へ移動するポンス・ブルックス彗星。

イオンテイルは北東微北へ、ダストテイルは北北東へ扇状に伸びている?

イオンテイルは北東へ伸びていると推測し画角四辺を東西南北に合わせたが・・・外れた。

核は更に明るくなりイオンテイルも濃くなり空の暗いところなら肉眼彗星になっている?

撮影時の高度は徐々に低くなってきた。 黄砂飛来前に撮影できラッキー! |  |

2024/3/23 ポンス・ブルックス彗星 (12P)

うお座を東南東へ移動するポンス・ブルックス彗星。

イオンテイルは北東微北へ、ダストテイルは北へ扇状に伸びている?

夕刻から晴れてきたが彗星周辺の雲がなかなか動かず撮影 5分前にやっと退いた。

雨上がりで無風低空には靄がありシーイングは極めて悪かった。

ピントの山は全くわからず、ガイドも大暴れ! |  |

2024/3/22 ポンス・ブルックス彗星 (12P)

うお座を東南東へ移動するポンス・ブルックス彗星。

イオンテイルは北東微北へ、淡いダストテイルは北へ扇状に伸びている。

イオンテイルは前日比やや東寄りに棚引き対角から少しズレてしまった。

画像処理して見えてくるのでセットアップ時は感覚でカメラ位置を固定。 光害が少なければ・・・

撮影後半低空にあった雲が襲来し使えるコマは減り一段と粗くなった。 |  |

2024/3/21 ポンス・ブルックス彗星 (12P)

うお座を東南東へ移動するポンス・ブルックス彗星。

イオンテイルは北北東へ、淡いダストテイルは北へ伸びている。

前回撮影 (3/18) から顕著に明るくなっているようだ。

導入時、核近傍に光斑があり核分裂?かと思ったが・・・恒星だった。

月齢 11の月が しし座で輝いていたが離角 107°あり光害に勝る明るさではない。 |  |

2023/12/18~3/10 NGC2997 ポンプ座の系外銀河

シンプルな腕構造だが夥しい数の HⅡ領域が連なっている。

赤緯 -31°と南天に低く撮影条件に恵まれることは稀だ。

季節柄シーイングの悪い日が多く星像肥大は顕著。

天頂付近で撮れば素晴らしい容姿を魅せることであろう。

毎度のことだが大光害+フィルター特性で偏色調になった。

画像処理で相応に補正したが S/N不足で本来のグラデーションには程遠い! |  |

2024/3/18 ポンス・ブルックス彗星 (12P)

うお座を東南東へ移動するポンス・ブルックス彗星。

イオンテイルは北北東へ、ダストテイルは北へ伸びている?

イオンテイルが幾筋にも分岐し伸びている。

夕刻になり風はやや弱まったが撮影中 急に強風が吹き荒れ煽られた。

恒星光軌は歪んでいる。 10Kg程度しか載せてないのに・・・赤道儀の非力さに萎える。 |  |

2024/3/16 ポンス・ブルックス彗星 (12P)

うお座を東南東へ移動するポンス・ブルックス彗星。

イオンテイルは北微東へ、ダストテイルは北へ伸びている?

カメラを回転させイオンテイルを対角に配したつもりだったが前日比北寄りに伸びていた。

ここ 3日間で一番春霞がキツク撮るか思案したが記録として撮影した。

捏ね繰り回し粗くなったがイオンテイルが微かに顕れてきた。 |  |

2024/3/15 ポンス・ブルックス彗星 (12P)

うお座を東南東へ移動するポンス・ブルックス彗星。

イオンテイルは北東微北へ、ダストテイルは北へ伸びている?

前日同様春霞の煤けた空でコマは認識できたが尾は???

イオンテイルを対角に配したつもりだったが前日比東寄りに伸びていた。

光害カブリや背景斑を補正すると淡い尾は相殺される由。 |  |

2024/3/14 ポンス・ブルックス彗星 (12P)

アンドロメダ座を東南東へ移動するポンス・ブルックス彗星。

イオンテイルは北北東へ、ダストテイルは北へ扇状に伸びている?

当宵は春霞の燻んだ空でコマは認識できたが尾は全くわからず。

イオンテイルは少しあぶり出せたが、ダストテイルはコマ近傍のみ。

光害カブリはもの凄く補正に苦慮、不自然さは残るが小生のスキルでは無理! |  |

2024/1/30~3/10 NGC2207, IC2163 おおいぬ座の系外銀河

HSTの画像で有名な衝突銀河。

NGC2207の潮汐力で IC2163が歪められている。

今後数億年~ 10億年ほどかけて 1 つの大きな楕円銀河になると考えてられている。

季節外れ撮影で写りが悪く存在確認程度の画像。

今後この種の宵刻撮影は考えねばならない。 |  |

2024/3/11 紫金山 - アトラス彗星 (C/2023 A3)

てんびん座を西微北へ移動する紫金山 - アトラス彗星。 ダストテイルが北西微西へ伸びている。

2日前より少し大きく明るくなっているが空況の改善によるところが主因であろう。

この時間帯の撮影では避けられない人工衛星の通過。

明るいものは都度消しているが何とかしてほしいものだ。

太陽光を反射しない対策の義務付けを早急に望むところだ! |  |

2024/3/10 ポンス・ブルックス彗星 (12P)

アンドロメダ座を東南東へ移動するポンス・ブルックス彗星。

イオンテイルは北北東へ、ダストテイルは北へ扇状に伸びている。

イオンテイル、ダストテイルともに前日より少し明るくなっている。

背景斑が酷く適宜修正しているが、これ以上淡い部分の立ち上げは厳しくもどかしい。

20コマ中、人工衛星通過 9コマ、航空機通過 1コマ、航空機光軌は消した。 ホント迷惑! |  |

2024/3/10 紫金山第1彗星 (62P)

おとめ座を西へ移動する紫金山彗星。 極めて淡い尾が西微北へ伸びている。

透明度良好であったが減光著しくコマの青緑色も淡くなってきた。

導入時、彗星を認識するのに難儀する明るさになってきた。

今回帰の観測は東京では終わりに近づいてきたようだ。 |  |

2024/3/9 ポンス・ブルックス彗星 (12P)

アンドロメダ座を東南東へ移動するポンス・ブルックス彗星。

イオンテイルは北北東へ、ダストテイルは北へ伸びているが淡い!

当宵は透明度良好故イオンテイルが写る!と推測し写野画角を東西南北に合わせず

コマ~イオンテイルを対角に配し撮影した。

しかしイオンテイルは淡く目論見は脆くも崩れた。 |  |

2024/3/9 紫金山 - アトラス彗星 (C/2023 A3)

てんびん座を西微北へ移動する紫金山 - アトラス彗星。 短い淡い尾が北西微西へ伸びている。

まだ地球から遠く小さいが核はしっかり集光している。

霧が発生し抜けの悪い空だったが何とか薄明まで撮れた。

あと数フレーム撮りたかったが雲の襲来で露光終了。

不安定な空で撮影中仮眠は取れない。 |  |

2024/3/4 ポンス・ブルックス彗星 (12P)

アンドロメダ座を東微南へ移動するポンス・ブルックス彗星。

イオンテイルは北北東へ、ダストテイルは北へ扇状に伸びている。

当宵は霞で燻んだ空、導入時は前日より暗く感じた。

だが画像処理するとコマは一回り大きく、イオンテイルも少し濃くなっていた。

天気の崩れる前だったがシーイングは非常に悪くガイドは大暴れ、心臓に悪いっ! |  |

2024/3/4 紫金山第1彗星 (62P)

おとめ座を西へ移動する紫金山彗星。 淡~い尾が西微北へ伸びている。

へびつかい座に下弦過ぎの月があったが前日より月光の影響は減った。

露光も 3倍かけられ淡い尾が微かだが写った。

透明度が良ければもう少し写るだろうが季節柄やや霞みがかった空だった。 |  |

2024/3/3 串田彗星 (144P)

おうし座東部を東へ移動する串田彗星。

導入時はモニターで認識できず。 想定以上に暗くなっていた。

SN12の彗星位置へ導入したが実際には彗星は東へズレていた。

過去撮影分とトリミング率を統一するので中心から彗星がズレるが致し方ない。

今回帰の撮影はこれが最後。 |  |

2024/3/3 ポンス・ブルックス彗星 (12P)

アンドロメダ座を東微南へ移動するポンス・ブルックス彗星。

イオンテイルは北北東へ伸びている。

前回撮影 2/28から格段に明るくなっている。

尾も相応に明るくなっているが大光害に太刀打ちできる明るさには程遠い。

今回は彗星核ガイドをした。 1フレームの露光時間は恒星ガイド比 1.5倍ほど・・・ |  |

2024/3/3 紫金山第1彗星 (62P)

おとめ座を西へ移動する紫金山彗星。 尾はほぼ見えなくなっている。

さそり座に下弦前の月があったが無視! 多少写りに影響はあるが・・・

雲の通過待ちで撮影開始が 30分ほど遅れた。

薄明まで撮る予定だったが再び雲の襲来!

今年は例年以上に不安定。。。。。 |  |

2024/2/28 ポンス・ブルックス彗星 (12P)

アンドロメダ座を東微南へ移動するポンス・ブルックス彗星。

淡い尾が扇状に伸びイオンテイルは北北東へ長く伸びている。

コマはかなり明るくなっているが尾は淡く東京では厳しい明るさだ。

赤道儀を定位置から手摺りギリギリまで移動し庇と排水管との僅かな空間で撮影。

薄明中だが空間を有効利用し、コマ数稼ぎで早めに撮影開始した。 |  |

2023/12/21~2024/1/16 NGC2467 ・ Sh2-311

とも座の散開星団+散光星雲 HαにOⅢが絡むカラフルな星雲。

難点は南天に低く大光害越し撮影になる。 わかっててまた筒を向けた ^^;

OⅢの写りが稀薄で Hαの際立った画像になった。

今冬は著しい暖冬故か抜けの悪い夜が多い、シーイングだけは例年通りの悪さだ!

1月中旬で既に花粉が飛散している? 白っぽい空。 |  |

2022/11/8 皆既月食 と 地球の影

皆既食最大時刻撮影分を中心に地球の影を浮かび上がらせた。

月の軌道が直線ではないので合成はシビア。

両サイドの月 (部分食) は 30分間隔撮影のものを合成した。

15分、20分間隔のものも作成してみたが、30分間隔がシンプルで見やすい。 |  |

2022/11/8 皆既月食 と 天王星食

442年ぶりに皆既月食中に惑星食が起きた。 (一部地域を除く)

前回は AD1580.7.26 の土星食。

20h06m00s~ 20h41m00sまでの 8フレーム (5分間隔撮影) を比較明合成した。

残念ながら潜入時刻は SN11シュミレーションより早く捉えられなかった。

20h41m00sの画像は第1接触後とみられる。

尚、出現の様子は追跡していない。 |  |

2022/11/8 皆 既 月 食 (経過)

半影食開始直後の画像はないが 17h40m00s~半影食終了までの画像を編集。

夕刻は所々で雲が湧いたが月に掛からず予定通り撮影できた。

皆既食終了間際に天王星食があった。

残念ながらシーイングは悪かった。 |  |

2022/11/8 皆 既 月 食 (食最大)

皆既食最大時刻に撮影。

本影中心に近い南西側は暗く北東側は少し明るい。

暗い南西側は肉眼では少し見難かった。

想定より暗いイメージの皆既月食だったが暗紅色の月もまた一趣の由。 |  |

* 鏡筒 : PENTAX 105SDP , 75SDHF

Vixen SP-FL102S ,NP・SA-70S ,SP102M

MIZAR FA-80

タカハシ FC-76 ,FC-60NZ ,TS-65P

CELESTRON C8-XLT

Scopetech STL80A-MAXI

* CMOSカメラ (冷却) : ZWO ASI6200MC Pro , ASI533MC Pro

CMOSカメラ (非冷却) : ZWO ASI585MC , ASI174MM Mini , ASI220MM Mini

* DSLR : キヤノンEOS60Da , X5

* 赤道儀 : タカハシ EM-200Temma2M (右写真はEM-200B)

Vixen GP-D

* オートガイダー : ZWO ASI174MM Mini , ASI220MM Mini , ASI585MC

* ガイディングソフト : PHD2

etc..... |

|

☆ 略語・表記解説 ☆

* Tr = Transparency 透明度 1/10(最悪)~10/10(最良)の10段階

* Sc = Scintillation 大気の揺らぎ 上記同様の10段階

(2014年迄の表記 Se = Seeing ≒ Scintillation)

何れも筆者の所見である。

* 撮影時刻表記は日本時24時間制。(月食など日跨ぎ経過観測は30時間制)

h:時 m:分 s:秒

* 画像は北を上に掲載 (太陽、月も同様) 惑星のみ南を上に掲載。 (一部この限りではない)

彗星は右辺の方向を32方位略記で表記。 通常右辺の方位は西:W

2016年撮影分より彗星に限りスケール表記を追加。

* キヤノンAPS-C判の 35mm判換算 ⇒ 撮影焦点距離×1.6

(両辺トリミング時のみ表記 ・ 太陽、月は表記せず)

ノートリミング時の35mm判換算値

105SDP 補正レンズなし fl:670mm ⇒ 35mm判換算 670×1.6= fl:1072mm

FL-102S 補正レンズなし fl:900mm ⇒ 35mm判換算 900×1.6= fl:1440mm

FA-80 補正レンズなし fl:600mm ⇒ 35mm判換算 600×1.6= fl:960mm

FC-76 補正レンズなし fl:600mm ⇒ 35mm判換算 600×1.6= fl:960mm

FC-76 + FC76Dフラットナー fl:624mm ⇒ 35mm判換算 624×1.6= fl:998.4mm

FC-76 + FC76Dレデューサー fl:438mm ⇒ 35mm判換算 438×1.6= fl:700.8mm

FC-60NZ + FC76Dレデューサー fl:365mm ⇒ 35mm判換算 365×1.6= fl:584mm

* 2022年撮影分より太陽、月は 35mm判換算で fl:2000mm相当にトリミング率を統一

( 掲載リサイズは 800pixel → 1000pixel へUP )

・ 太陽は 2021年撮影分まで 35mm判換算で fl:2127mm相当にトリミング)

地球から見ての自転軸傾斜は修正。

・ 月は 2015年~2021年の撮影分は太陽同様に 35mm判換算で fl:2127mm相当にトリミング

※日食、月食及び 2014年までの月のトリミング率は都度異なる。

* 惑星の焦点距離表記は理論値。 実際の撮影焦点距離は異なる。 |

当サイトの著作権者は 中三川健志 ・ Kenji Nakamigawa です。

無断転載は固くお断りいたします。

Copyright (C) 2013-2024 Y.Nakamigawa & Kenji Nakamigawa All Rights

Reserved. |

|

|